В этом году 29 августа исполняется 120 лет со дня рождения Министра рыбного хозяйства СССР Ишкова Александра Акимовича.

Сейчас, когда рыбная отрасль страны находится в процессе рыночного развития, память невольно обращается к делам тех, кто был у штурвала рыболовной индустрии в период ее становления, трудных военных лет, восстановительного послевоенного периода, стремительного планомерного подъема 60 — 70-х годов и трудностей периода передела Мирового океана. Таким человеком является, бесспорно, Нарком рыбной промышленности в последующем Министр рыбного хозяйства Александр Акимович Ишков, который почти 40 лет (с 1940 по 1979 годы) руководил рыбной отраслью, провел ее через все самые сложные периоды и который, безусловно, имел свои взгляды на ее дальнейшее развитие в будущем.

К сожалению, Александр Ишков не оставил цельной программы или развернутых заметок по этому вопросу. Хотя, если учесть, что в период после его ухода на пенсию с 1979 года и до 1990 года рыбное хозяйство удерживало свои позиции, как по улову, так и по производству пищевой продукций, можно сказать, что заложенная им основа была прочной. Конечно, эта прочность касается той экономической модели, которая действовала в Советском Союзе, более того, в его союзных географических координатах.

Трудно сказать, как бы повел «рыболовный корабль» министр Ишков А. А. в наше капиталистическое время. Но для меня (а я проработал в «ишковский» период развития рыбного хозяйства более 20 лет, в последние годы работал непосредственно под его руководством в области внешних связей) совершенно ясно, что рыночные отношения для него не были «темным ящиком». Несомненно, Александр Акимович с его стратегическим мышлением и необычайной тягой ко всему новому, тому, что повышает эффективность производства, нашел бы свой, свойственный только ему путь развития отрасли.

Мои воспоминания о нем отрывочны (дневников, записей не вел), и касаются они отдельных «точечных» периодов, которые оставили яркий след и которые, я надеюсь, будут дополнены теми, кто с ним работал бок о бок, ежедневно и с кем Ишков А. А. делил, как свои победы, так и неудачи.

Первое заочное знакомство

В середине 60-х годов Северная рыбопромысловая разведка Главка «Севрыба» (Мурманск), несмотря на неплохую сырьевую базу, выдвинула ряд предложений по проведению поисковых работ с целью ввода в промысел новых районов и объектов промысла. Предложение было детально рассмотрено и поддержано министерством, выделены были, по тем временам, немалые средства на осуществление морских экспедиций. Мне было поручено возглавить поисковые работы по пелагическим видам: с путассу, атлантической сайре и др. Находясь в многомесячной экспедиции в районе севернее Азорских островов на СРТМ «Волгодонск», мы осваивали совершенно новый для северян промысел — лов атлантической сайры-макрелещуки на электросвет. Работа была изнуряющей — все в новинку, к тому же я как начальник экспедиции и капитан Моисеев А. И., ночью ищем рыбу, пытаемся подобрать оптимальный световой режим для отлова, а днем — отдых и опять поиск. Успехи чередовались с неудачами. Были периоды, когда по 2 — 4 недели мы не видели ни хвоста атлантической сайры. Естественно, сводки шли в Мурманск и Москву каждые сутки, а раз в неделю подробная информация — в министерство рыбного хозяйства. Несмотря на то, что шел четвертый месяц, и мы имели только эпизодические уловы, дважды получили радиограммы из министерства о принятых самим Министром рыбного хозяйства СССР Ишковым А. А. решении продолжать поисковые работы. Это придавало всему экипажу моральные силы в нелегкой автономной поисковой работе. В последующем, в этом же рейсе был получен первый улов — 5 тонн атлантической сайры за ночь. Работа продолжалась. Вновь — удачи и разочарования. В один из ночных поисков я почувствовал боли в правом боку. На следующий день хуже, поднялась температура. Врача на судне нет — ведь СРТМ — не положено. Кругом ни одного судна. Консультации по рации вначале с проходящими судами торгового флота, а затем, когда стало совсем худо, с берегом предположили диагноз — аппендицит. Нужно срочно госпитализировать. Ближайший порт — Лас-Пальмас, более 600 миль. Начали следовать. По рекомендации береговых врачей, больной бок обложили льдом. Мое состояние не улучшается. Капитан Александр Моисеев вновь обращается в Мурманск и Москву с просьбой дать указание любому советскому судну, имеющему на борту врача-хирурга, принять меня на борт. Медленно идут часы ожидания. Затем поступила радиограмма за подписью министра Ишкова А. А. в два адреса: капитану транспортного рефрижератора «Симферополь» и капитану СРТМ «Волгодонск» — назначить точку встречи (используя форсированные обороты двигателей), принять больного, при необходимости немедленно доставить на госпитализацию в порт Лас-Пальмас. С большим трудом прошла пересадка, затем — операция, госпитализация в Лас-Пальмасе и вновь экспедиция, поиск рыбы. Без прямого указания, в то время, только самого министра, такое решение, какое им было принято, никто бы не смог осуществить. Испанские врачи после операции прямо говорили мне — если бы задержались в море еще часов на 5 — 6, операция была бы уже не нужна. С Богом мог встретиться, но…миновало.

В последующем, много лет спустя, я был в составе возглавляемой Ишковым советской делегации в Новой Зеландии по установлению рыболовного сотрудничества с этой страной и рассказал ему об этом. Александр Акимович удивленно посмотрел на меня и тепло, шутя, сказал: «Выходит, стал я твоим вторым крестным».

Вторая – очная встреча

Разведанные и начавшие быстро осваиваться промыслом в различных районах Мирового океана новые объекты — хек, мойва, путассу, макрурус, ставрида, скумбрия, сардина, атлантическая сайра и др. виды неохотно брались для реализации торговой сетью. Шло затоваривание холодильников; транспортные рефрижераторы, плавбазы, да и промысловые суда простаивали в порту, а на промысле — простои в ожидании разгрузки. Нужен был неординарный подход с тем, чтобы прорваться сквозь торговые ряды, не желающие возиться с дешевым, но хлопотным товаром. К тому же, необходимо было быстро, без проволочек, утвердить Госты на продукцию, цены и т. д.

Особенно было трудно решать ценовые вопросы, так как расчеты экономистов показывали, что для покупателя стоимость продукции будет дороже, чем существующие цены (утвержденные в 20 — 30-х годах) на треску, сельдь, кильку и др.

В Министерстве с тем, чтобы эту проблему решить, была организована выставка всей новой рыбопродукции, пригласив на нее первых руководителей государства — Брежнева Л. И. и Косыгина Н. А., поставив перед ними вопросы выделения средств для глубокой переработки сырья; либо — разрешить самим рыбакам реализовывать рыбопродукцию, построив свои магазины. Последнее предложение было по тем временам не только экономическим, но и политическим — посягательство на монополию государства на торговлю, в лице Министерства торговли. Такая выставка была организована в Доме культуры Московского рыбокомбината. На ней все бассейны представили свою новую продукцию. В числе других представителей я участвовал при подготовке стенда от Главка «Севрыбы», разъяснение же по стенду перед высоким руководством должен был давать начальник «Севрыбы». Им в то время был Филиппов А. И.

Когда все было готово, Ишков А. А. три или четыре раза обходил все стенды, тщательно слушая разъяснения и подробно расспрашивая при этих «репетициях» не только первых руководителей бассейна, но и самих рядовых исполнителей. Так, я впервые очно встретился с министром Александром Акимовичем Ишковым. Пояснения я давал по разведанным запасам мойвы, макруруса, атлантической сайры, путассу, круглой сельди и другим видам. Тогда я обратил внимание, что его вопросы были доброжелательные, с подтекстом, направленным на подсказку, что и как надо докладывать, когда приедут высокие руководители. Остановившись дольше всего у продукции из мойвы и вглядываясь в развешанные карты, он спросил меня: «А откуда такая уверенность, что разведанные запасы позволят вылавливать ежегодно до 500 — 700 тыс. тонн?». Выслушав внимательно ответ, он, прищурившись и улыбаясь только глазами, повернувшись к Филиппову А.И., сказал: «Убедительно, но давайте пока ограничимся при докладах цифрой в 300 тыс. тонн».

Потом были долгие ожидания приезда высоких руководителей, не раз откладывался их приезд. В конце концов, приехал заместитель Председателя Совета Министров Мазуров К. Т. в сопровождении представителей Госплана, министерств, отделов ЦК КПСС. Осмотр начался. Пояснения давал А.А. Ишков, начальники бассейнов, их заместители. Когда же подошли к стенду Главка «Севрыба» с мойвой, Ишков А. А. громко спросил: «А где парень, черненький, небольшого роста, который раньше давал пояснения?». Начальник Главка Филиппов А. И. сказал: «Это Зиланов, сейчас позовем». Я в это время был далеко в хвосте всех следующих за начальством. Ишков вновь, уже нетерпеливо: «Где же он?». Меня позвали, дали возможность пробиться в первые ряды. Строго посмотрев на меня, наш министр, обращаясь к К.Т. Мазурову, сказал: «Он вел исследования, доложит». Затем мне: «Рассказывайте, кратко». Волнуясь, я доложил. Затем, когда все повернулись и пошли к следующему стенду, я негромко, обращаясь к министру, говорю: «Александр Акимович, исследование по мойве вели другие, не я». Он, не поворачиваясь, резко: «Знаю, но организация — твоя».

В целом, выставка сдвинула проблему с мертвой точки. Были утверждены госты, приняты предложения бассейнов по ценам, началось создание и строительство в крупнейших городах-миллионщиках страны магазинов «Океан». Да и сама торговля повернулась лицом к новым видам, не привычным для нашего покупателя. К тому же, все это позволило не только приступить к широкому освоению разведанных запасов, но и начать осуществлять исследование и поиск в других районах Мирового океана.

Много лет спустя, будучи в составе делегации во главе с Ишковым А. А. на Фарерских островах, я напомнил ему выставку на Московском рыбокомбинате и спросил, как решались подобные вопросы во времена Сталина. Он ответил не сразу, видимо, не ожидая такого вопроса. Затем не торопясь сказал, что всегда можно было вопрос решить, только надо было знать, когда и как получить нужное решение, если же поступить опрометчиво, то и получишь «на всю катушку» и «загремишь далеко и надолго».

На международном направлении

Во время работы в Северном бассейне, уже после упомянутой выставки, меня стали привлекать к участию в работе делегаций, которые решали вопросы, связанные с проблемами советского рыболовства и сотрудничества со странами Северной Атлантики. Ряд таких делегаций были на правительственном уровне во главе с Ишковым А. А. В последующем, по его указанию, я был переведен на работу в аппарат министерства и в последующие годы работы Александра Акимовича, участвовал почти во всех крупных мероприятиях, которые он возглавлял на переговорах с целым рядом государств. Мозаика воспоминаний — огромная.

Характерно для Ишкова то, что он тщательно готовился к переговорам. Просматривая материал, собирая информацию из различных доступных ему источников, выслушивал мнение членов делегации, особенно тех, кто приезжал с бассейнов. На заключительном этапе подготовки, если он чувствовал неясность исхода переговоров (такое бывало не раз), он предлагал «проиграть» их. При этом сам вел переговоры как бы от советской стороны. В ходе такой «игры» всплывали необычные развязки, которые не редко возникали и использовались в ходе самих переговоров. Но так он поступал не всегда. Часто он вел всю проработку материала внутри себя, но тщательно. Сами переговоры министр вел спокойно, стараясь расположить к себе партнера, при этом старательно следил, чтобы не создавалось в ходе их «завалов», которые бы привели к срыву. Аргументация была очень четкая. Ишков умел слушать партнера: умел опрокидывать те аргументации, которые не отвечали интересам отечественного рыболовства. Одновременно с этим, он признавал и возможности собственного отступления, но — до определенного предела, до предела директив. Были случаи, что он выходил за директивы, но всегда ответственность брал на себя.

Норвежская газета «Фискарен» давала такую характеристику нашему министру: «Ишков производил впечатление человека живого, общительного, знающего много. Но за столом переговоров он был тверд, и в этом норвежские власти убедились, начиная с переговоров о 200-мильной зоне и соглашению по рыболовству и кончая договором о «смежной зоне» и нерешенными вопросами по Шпицбергену».

Многие предложения, которые А. Ишков выдвигал в области развития международного сотрудничества, смотрели в будущее — на годы. Таким оказалось сотрудничество с Норвегией, Фарерскими островами, Канадой, Японией, Анголой, Марокко, Мавританией, Новой Зеландией и многими другими странами. Все зарубежные партнеры, с которыми он вел переговоры (а это были министры рыболовства, первые руководители стран и министры иностранных дел), все они, высоко отзывались о нем и особенно ценили его стратегическое мышление. Так, бывший министр рыболовства Норвегии Эйвен Болле во время моей последней встречи с ним сказал, что когда Ишков предложил подписать соглашение о создании смешанной комиссии по рыболовству, то он полагал — это бесперспективная идея и пошел на подписание соглашения без всякого энтузиазма. Однако, спустя годы, он убедился в обратном. Работа смешанной советско-норвежской, а теперь уже российско-норвежской комиссии позволила избежать рыболовных конфликтов между двумя странами и решить все вопросы взвешенно. Таких примеров в деятельности Ишкова на международном направлении много. По-особому министр относился к многосторонней дипломатии — деятельности международных организаций по использованию биоресурсов. Несмотря на признание им важности этого направления, всю практическую работу вели его заместители либо начальники управлений. Во всех своих международных делах Ишков А. А. опирался на ученых, хотя часто его отношения с тем или иным специалистом складывались непросто. Министр никогда, по крайней мере, в мою бытность работы с ним, не ставил свою подпись под каким-либо научным трудом или научной разработкой. В этом отношении он был щепетилен.

Следует отметить его положительное отношение к созданию смешанных компаний, экспедиций как в области рыболовства, так и в области обработки рыбы с иностранными партнерами. Причем, они начали формироваться под его «покровительством» задолго до официального принятия курса на рыночные отношения.

Безусловно, Ишкову приходилось все вопросы, связанные с международным сотрудничеством, пробивать в Госплане, МИДе, МВТ, Минфине, а главное — на Старой площади – в ЦК КПСС. На этом направлении были и неудачи. Но и тут Александр Акимович не терял оптимизма.

Большую энергию Ишков А. А. вложил в организацию и проведение Международных выставок Инрыбпром, которые последовательно были осуществлены в Ленинграде при его непосредственном участии в 1968, 1975, 1980 годах. Цель выставок была не только показать, чем располагает отечественное рыбное хозяйство, но и привлечь ведущие иностранные рыболовные державы, а также — фирмы. Одновременно с этим Ишков неизменно добивался у правительства выделения для отрасли средств для заключения контрактов с иностранными фирмами на покупку техники и даже — заказа на строительство судов. В ходе выставки шли, как правило, переговоры в области рыболовства с представителями других государств. Словом и здесь Ишков А. А. шел широкими стратегическими шагами к заветной цели: вывести отрасль в мировые лидеры.

Мне известно, что сам он хотел уйти с должности министра в 1980 году: после завершения выставки Инрыбпром-80. На ней Ишков А. А. предполагал высказать свои мысли о путях дальнейшего развития рыболовства. К сожалению, обстоятельства, да и состояние здоровья вынудили уйти его на пенсию в феврале 1979 года. Итог деятельности министра Ишкова А. А. характеризует две цифры: в 1940 году вылов составлял 1,3 млн. тонн, а в 1976 г. — 10,4 млн. тонн.

В неофициальной обстановке

Таких встреч с Александром Акимовичем Ишковым было у меня немного: министр, есть министр. Мне пришлось неоднократно бывать с ним за рубежом в периоды, когда в переговорном процессе был тайм-аут, несколько раз по его приглашению бывать у него на даче и дома. Гостя он всегда радушно сам выходил встречать. Если это было предобеденное время — оставлял на семейный обед. Старался создать атмосферу непринужденности, давал возможность высказаться, не давил своим авторитетом.

В перерывах между переговорами за рубежом Александр Акимович любил посмотреть достопримечательности того или иного города, страны. Приглашал на такие прогулки всех, кто был свободен от анализа материалов и от подготовки к очередному раунду переговоров. Запомнились прогулки с ним в Бельгии, где Ишков интересовался музеем Наполеона в районе Ватерлоо, домом Рембрандта, костелами в Амстердаме. Хотя тогда у него уже болели ноги, он мужественно поднимался по винтовой лестнице одного из костелов, где была размещена якобы часть креста, на котором был распят Христос. Мы, молодые, с тоской смотрели на эту винтовую лестницу. Сопровождавшего нас мэра Амстердама он подробно расспрашивал о бюджете города, о деятельности депутатов, полиции, затевал разговор на другие такие далекие от рыболовства темы. В конце одного такого интересного дня, уже заходя к себе в номер, усталый и довольный, Александр Акимович, заметил: «Вот так надо жить, создавать, творить — невзирая на трудности». Я спросил: «О чем и о ком вы?». Он, прищурившись, смеясь только уголками глаз, ответил: «Конечно не о Наполеоне, а о Рембрандте и Христе».

Часто, когда останавливались в гостиницах, он выходил утром или вечером в сувенирные магазины, доставляя нам, сопровождавшим, дополнительные хлопоты, и покупал сам какой-либо мелкий сувенир. Для него было важно — именно самому купить. Одно время он увлекался коллекционированием спичечных коробков тех гостиниц, в которых останавливался.

В одной из своих последних поездок в Канаду он был приятно поражен, когда в океанариуме узнал огромную касатку, которую впервые видел в этом же океанариуме более 10 лет назад.

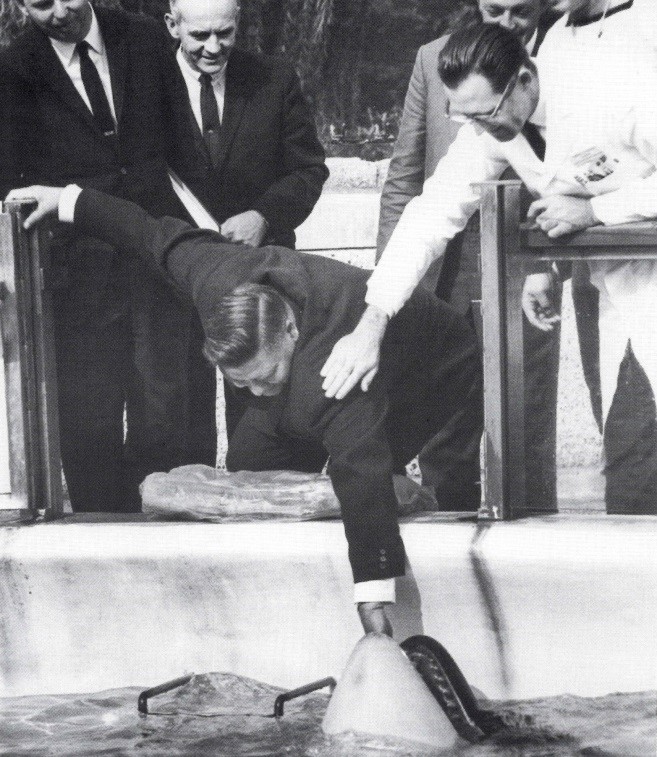

Когда дрессировщик дал команду касатке выйти из воды (на треть тела), Ишков, без боязни похлопав ее, вложив в пасть рыбу, весело сказал: «Да, стареем потихоньку, но мощь чувствуется». Дрессировщик был бледен — никто из посетителей с этой касаткой так запросто не обращался: «Вы ведь, — произнес, — рисковали, и все мы рисковали: она могла вас схватить». Александр Акимович отпарировал, обращаясь уже к Министру рыболовства Канады Ле Блану: «Нет, нет, она меня знает, к тому же международных скандалов нам, рыбакам, не надо».

Осень патриарха

Уходя на пенсию, Ишков А. А. не планировал полностью прекратить трудовую и творческую деятельность. Он задумал написать книгу о становлении рыбного хозяйства страны и перспективах его дальнейшего развития. Для составления плана книги он не один раз собирал у себя дома тех, кто мог ему искренне посодействовать в этой интересной работе. Такой план был составлен и, Александр Акимович приступил к подбору материала. Между тем, болезнь продолжала его беспокоить, к тому же заболела и его верная спутница жизни — обаятельная, скромная Лидия Ивановна. И будущее отрасли, особенно проблема, как избежать потерю районов лова в целом ряде акваторий Мирового океана беспокоили не меньше.

На одной из наших встреч он попросил принести карту морских районов Антарктики и, рассматривая ее, выдвинул идею: создать с фирмами ряда стран, примыкающих к районам промысла, смешанные предприятия для переработки в береговых условиях криля и рыбы с тем, чтобы часть продукции реализовывать на мировом рынке, а другую часть — в нашей стране. Таких «опорных» для флота точек, где бы он действовал постоянно в Южном океане, определилось 11 — на острове Кергелен, Крозе, Херда, Южной Георгии, Петра I, Новой Зеландии, Австралии, Аргентины, Чили, ЮАР. Такой подход, по мнению Александра Акимовича, позволил бы на прочной основе довести вылов в Южном океане до 5 — 6 млн. тонн и удерживать его постоянно, а также — привлечь иностранные инвестиции для обновления и строительства флота и береговых перерабатывающих мощностей. Однако, уже наступающая «изолированность» министра от действующих госструктур не позволила ему полностью развить эту интересную идею. Вместе с тем, все же нам удалось, впервые используя такой подход, получить «добро» от ЦК КПСС и правительства на создание смешанных советско-иностранных компаний по добыче рыбы за пределами 200-мильных зон — в открытых районах Мирового океана.

Примерно в это же время Александр Акимович при встрече вдруг неожиданно для меня спросил: «Поедешь со мной работать за границу?». Я опешил, ведь здоровье его было не на высоте. Подумав, сказал: «Да, готов». Тогда он впервые за все наше знакомство, хлопнув по плечу, добавил: «Пока никому ни слова. В Анголу буду проситься советником по рыболовству в правительство Душ Сантуша. Некоторая поддержка имеется».

В дальнейшем этот разговор больше Александром Акимовичем не поднимался. Здоровье ухудшалось, к тому же ушла из жизни Лидия Ивановна. Последний мой разговор был с Александром Акимовичем Ишковым в середине мая 1988 года, незадолго до его кончины. Я позвонил ему в больницу, что расположена на Мичуринском проспекте в Москве, попросился проведать, сказав, что получил назначение на должность заместителя министра. Он очень взволнованно и как-то необычайно радостно поздравил, затем, помолчав, добавил: «Все у нас было. Одно время я хотел тебя перевести в научно-исследовательский институт, потом раздумал. Был случай — предлагал и на должность заместителя министра, но кое-кто не соглашался. Еще раз поздравляю: заслуженно. Выйду из больницы — заходи, есть о чем поговорить». Это были последние слова, которые я слышал от Александра Акимовича.

Норвежцы, которые больше всех ценили Ишкова А. А. как министра и как патриота своей Отчизны в одной из своих ведущих газет писали: «Сообщение о том, что 74-летний министр рыбного хозяйства СССР Александр Ишков покидает свой пост, отчетливо знаменует окончание эпохи бурного развития рыболовства в Советском Союзе».

В принципе, эти слова норвежцев оказались пророческими, но не для Советского Союза, а для периода после развала СССР – для новой капиталистической России. Напомню, что Министр рыбного хозяйства СССР А.А. Ишков вывел отрасль в 1976 году на первое место в мире по вылову в 10,4 млн т в год, опередив по этому показателю традиционного мирового лидера Японию. В последующем продолжатели его дела Министры рыбного хозяйства В.М. Каменцев, Н.П. Кудрявцев и Н.И. Котляр совместно со всем рыбацким коллективом добились увеличения вылова, доведя его в 1989 году до 11, 4 мил т.

Все эти достижения базировались на устойчивом фундаменте рыбной отрасли, которую заложил талантливый организатор, государственный деятель преданный Отечеству Александр Акимович Ишков, которого чтят в его 120-летие со Дня рождения ветераны и помнят новое поколение рыбников.

Автор статьи: Вячеслав Зиланов, член Совета ветеранов рыбной отрасли, Заслуженный работник рыбного хозяйства России, Почетный гражданин Мурманской области.